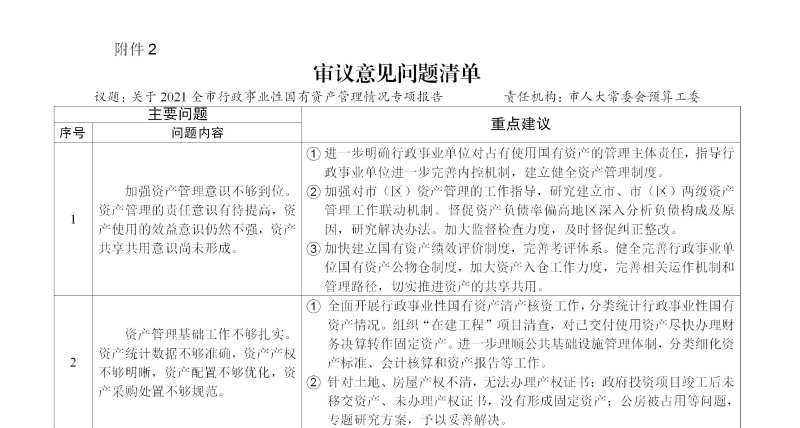

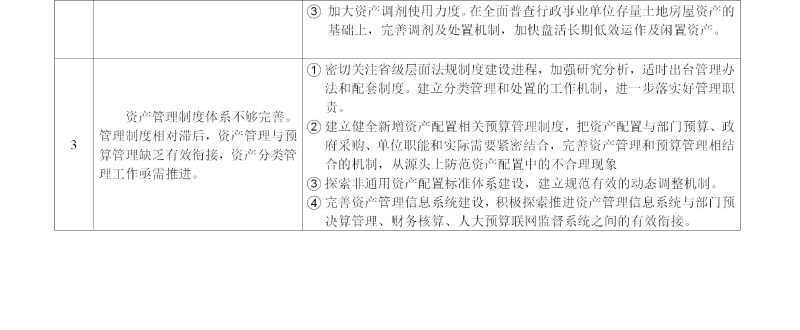

2022年10月27日至28日,市六届人大常委会第五次会议听取和审议了市财政局受市政府委托所作的《关于2021年全市行政事业性国有资产管理情况的专项报告》。常委会组成人员认为,近年来,市政府及相关部门不断强化行政事业性国有资产管理基础,扎实推进资产管理与改革,持续加强资产配置、使用、处置和收益监管,行政事业性国有资产规模不断壮大,管理能力不断增强,使用效率和效益不断提升,有效保证了行政单位履职和社会事业发展的需要。 同时也指出了当前我市行政事业性国有资产管理中,在管理主体意识、制度建设、管理基础等方面,还存在一些问题和不足,需要加以重视并研究解决。 (一)加强资产管理意识不够到位。一是资产管理的责任意识有待提高。一些部门和单位仍存在“重资金、轻资产”、“重购置、轻管理”的现象,国有资产清产核资等管理责任还未真正落实到位。大部分行政事业单位没有设立专门的资产管理机构或专职管理人员,主要由财务部门或办公室负责管理,存在资产监管风险。二是资产使用的效益意识仍然不强。虽然对通用资产、公务车辆等资产配置实行了前置审核,控制了非必要财政支出,但设备等其他资产仍然存在使用效率较低及浪费等现象。三是资产的共享共用意识尚未形成。部门和单位对国有资产的配置和使用仍延续“用新、独用”的资产管理方式,资产“统筹调剂使用”的理念尚未普遍树立。公物仓资产管理制度的推进落实力度不够,进展缓慢,入仓资产数量还较少。 (二)资产管理基础工作不够扎实。一是资产统计数据不够准确。部分政府投资项目形成的校舍资产已经使用多年但未办理移交也未登记入账;部分单位建设的工程和开发的系统平台总计3.58亿元资产交付使用后未登记入账;多家单位长期未进行资产清查盘点;部分单位固定资产实际已经报废或失去使用价值但仍长期挂账未处理;公路、桥梁、绿化、储备物资、文物等资产尚未全面清理登记入账。部分单位办公业务用房已交付使用多年但未办理竣工决算,未作固定资产。二是资产产权不够明晰。部分行政事业性国有资产由于时间久远、原始材料缺失等多种原因,长期无法办理产权证;部分政府投资项目形成的资产至今未进行产权登记,有房无证现象比较普遍。部分单位房屋产权在国有企业名下,资产的所有权、使用权和管理权不衔接。三是资产配置不够优化。一方面,部分土地房屋资产长期闲置,一些房屋被外单位无偿占用,一些单位新购置电脑闲置于仓库未使用,未能充分发挥资产效益。另一方面,小学生均校舍面积仍低于省标,公共图书馆建筑面积、人均馆藏等文化指标低于全省平均水平,大班额、就医难等问题依然存在,与广大人民群众需求还有差距。四是资产采购处置不够规范。部分单位执行政府采购制度不严格,超标准采购、采购规格不适当、采购程序不规范等情况仍有发生。部分单位自行处置报废资产,未按照规定履行审批手续。 (三)资产管理制度体系不够完善。一是管理制度相对滞后。我市行政事业性国有资产管理制度出台时间较早,制度层级不高、约束力不强。资产统筹调配、绩效评价等制度尚未建立,管理责任难以落实到位。二是资产管理与预算管理缺乏有效衔接。财政部门资产管理与预算编制、预算执行之间联系不紧密,没有形成全链条管理机制,资产“存量”管理与预算资金“流量”管理之间存在脱节。行政事业单位资产管理与财务管理信息交换不够畅通及时,账账不符、账实不符现象比较突出。三是资产分类管理工作亟需推进。目前,市级资产配置标准体系仅涉及办公家具、空调和办公设备三类固定资产,标准体系的涵盖范围仍有待进一步扩展。有些通用资产配置标准未充分体现部门的特点和要求,动态调整机制尚不健全。 常委会组成人员和列席代表提出如下意见和建议: (一)进一步强化责任,完善行政事业性国有资产管理机制。一是明确主体责任。在强化财政部门综合管理职能、主管部门的具体监管职能的同时,重点明确行政事业单位对占有使用国有资产的管理主体责任,充分发挥主管部门的管理优势,指导行政事业单位进一步完善内控机制,建立责任到人的资产管理制度。二是完善管理机制。密切关注省级层面行政事业性国有资产管理法规制度建设进程,对我市国有资产管理现状进行系统分析评估,加强研究,适时出台管理办法和配套制度。各部门和单位要细化内控制度,根据主责主业履职需要,建立分类管理和处置的工作机制,进一步落实好管理职责。三是加强指导监督。加强对市(区)资产管理的工作指导,研究建立市、市(区)两级资产管理工作联动机制,共同推进全市行政事业性国有资产管理工作,提升资产管理整体绩效。督促资产负债率偏高地区深入分析负债构成及原因,研究解决办法,切实提升资产支撑能力。加大监督检查力度,发现问题及时督促纠正整改,不断提高国有资产管理规范性。加快建立国有资产绩效评价制度,完善考评体系,切实提高行政事业单位管好用好国有资产的积极性、主动性。 (二)进一步摸清家底,夯实行政事业性国有资产管理基础。一是全面清查、摸清底数。相关部门要全面开展行政事业性国有资产清产核资工作,严格按照国有资产管理相关规定,分类统计行政事业性国有资产总量、结构、变动、负债及收益等情况,建立健全动态管理和使用台账。组织“在建工程”项目清查,对已交付使用资产尽快办理财务决算转作固定资产。进一步理顺公共基础设施管理体制,分类细化资产标准、会计核算和资产报告等工作,确保资产的真实完整。二是研究对策、化解难点。针对土地、房屋产权不清,无法办理产权证书;政府投资项目竣工后未移交资产、未办理产权证书,没有形成固定资产;公房被占用等问题,要组织协调相关部门,专题研究方案予以解决,防止国有资产流失。三是健全标准、优化配置。探索非通用资产配置标准体系建设,建立规范有效的动态调整机制,实现资产配置标准与公共事业发展、公共产品和服务标准的有效衔接。加大公益性国有资产的投入,科学规划合理布局,补齐教育、医疗、养老、休闲等公共设施建设短板,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 (三)进一步改革创新,提高行政事业性国有资产使用效率。一是坚持资产管理与预算管理紧密结合。建立健全新增资产配置相关预算管理制度,把资产配置与部门预算、政府采购、单位职能和实际需要紧密结合,完善资产管理和预算管理相结合的机制,从源头上防范资产配置中的不合理现象,管控总量、盘活存量、用好增量,促进资源配置的合理化。二是加大资产调剂使用力度。健全完善行政事业单位国有资产公物仓制度,加大资产入仓工作力度,完善相关运作机制和管理路径,切实推进资产的共享共用。在全面普查行政事业单位存量土地房屋资产的基础上,完善调剂及处置机制,加快盘活长期低效运作及闲置资产,不断提高资产的使用效益。搭建统一开放的资产共享平台,促进教育、医疗卫生、科技等领域的大型仪器设备共享共用。三是深化资产管理信息化工作。完善资产管理信息系统建设,积极探索推进资产管理信息系统与部门预决算管理、财务核算、人大预算联网监督系统之间的有效衔接,逐步实现不同系统之间国有资产管理数据互通共享,不断提升信息化管理水平。

|